新能源汽车风阻系数打假风波持续不断,引发社会关注,面对这一事件,新能源汽车行业需要引起警惕,认真对待产品质量和性能问题,加强监管和自律,也需要消费者提高警惕,理性看待新能源汽车的性能表现,避免盲目跟风购买,这场风波应该让新能源汽车行业冒汗,促使各方共同努力推动行业健康发展。

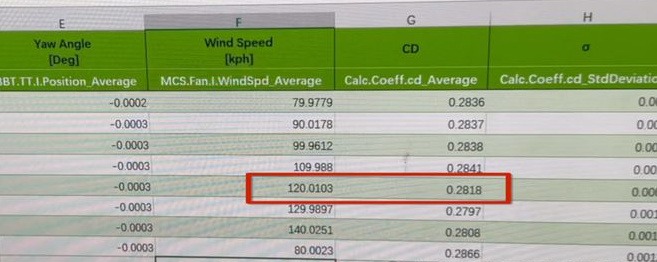

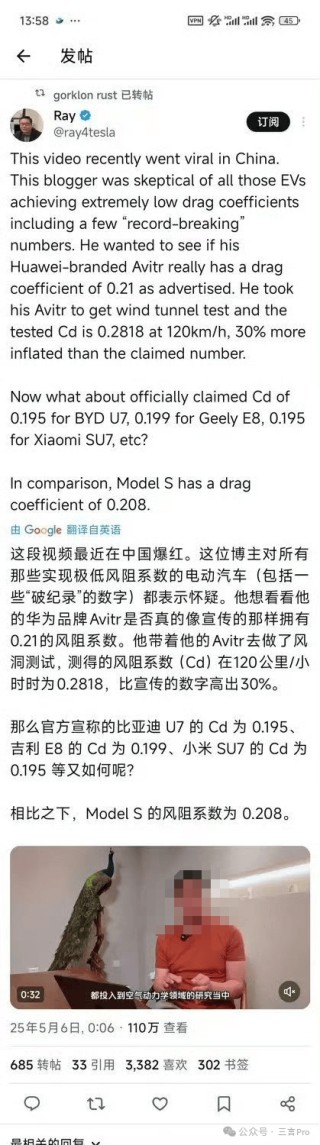

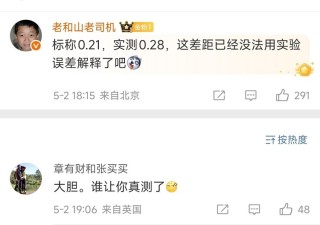

在之前的燃油车时代,风阻系数并不被广大车友广泛关注,除了一些运动型或性能导向的车型,随着智能化和电动化的兴起,为了提升电动车的续航能力,降低风阻成为了汽车制造商竞相追逐的新目标。 时至今日,风阻系数已成为高端新能源车型的准入门槛,许多新车型的数据令人瞩目,在这一背景下,一起关于风阻系数的打假风波悄然兴起,某车型官方宣传的风阻系数为0.21Cd,但经第三方实测,结果大相径庭,引发了广泛关注。 面对汹涌的舆情,该车型品牌方坚决否认信息失实,强调技术参数以官方发布为准,并公开了自家的测试计划以自证清白,他们也提升了打击黑公关的悬赏金额。 如今新能源车企之所以拼命降低风阻系数,是因为低风阻系数能带来诸多好处,最显著的就是能增加电动汽车的续航里程,除此之外,降低风阻系数还能减少车辆行驶过程中的噪音与振动,成为新能源汽车厂商的重要宣传卖点。 在风洞测试过程中存在诸多猫腻,测试场地选择对测试结果就有很大影响,一些车企在测试时只说测试成绩,却不提及测试速度,这也是影响风阻系数的一个重要因素,车企可能会使用特调车进行测试,以获取更漂亮的数据。 既然风阻系数如此重要,为何实验室与车企在某些方面会选择集体沉默呢?这背后涉及到复杂的利益关系,风洞实验室的主要收入来源是车企的订单,因此可能会选择迎合车企的需求,而从车企的角度来看,大家都处在同一条船上,互相举报的动力不足,公开质疑竞品风阻系数的真实性是一场高成本低收益的博弈,且容易陷入技术罗生门。 追求极致的风阻系数本身无可厚非,但是为了漂亮的数据不惜造假就得不偿失了,这场造假风波对整个行业来说是一件好事,可以推动建立统一的测试标准,这也提醒消费者在购买车辆时,不要过于迷信广告数据,实际试驾感受更为重要,毕竟我们买车是为了驾驶和体验,而不是为了比较数字。