经过十年的博弈,自主与合资企业在新能源领域都没有出现绝对的赢家,只有持续的创新者能够在这一竞争激烈的领域中立足,十年间,各方通过不断的技术研发和市场拓展,推动了新能源产业的快速发展,这一领域的竞争将更加激烈,只有不断创新和适应市场需求的企业才能取得更大的成功。

2025年上海车展的镁光灯下,大众ID.7Vizzion惊艳亮相,丰田bzEVisionSUV携固态电池概念震撼登场,本田e:NSUV序概念车展示了下一代电动平台的技术野心,这些曾经在燃油车时代叱咤风云的合资品牌,正以前所未有的速度重构新能源战略,意图夺回失去的市场。

随着这场始于特斯拉“鲶鱼效应”的产业革命,历经造车新势力的狂飙突进、民营车企的技术裂变、央企巨头的生态重构,最终在合资品牌的觉醒中迎来终极对决,回溯中国新能源汽车二十年发展史,这不仅是一部技术路线与市场逻辑的进化史,更是一场关乎产业主导权的全球博弈。

政策驱动下的技术突围

2012年6月,当埃隆·马斯克在加州霍桑机场亲手将第一辆ModelS交付用户时,这款续航426公里的电动轿车不仅打破了人们对电动车的续航焦虑,更以17英寸触控屏重新定义了汽车交互界面,此时的中国车市,比亚迪F3DM刚刚开启插混时代,荣威E50续航仅120公里,新能源汽车年销量不足8万辆,市场仍沉浸在“政策驱动”的初级阶段。

真正的转折点出现在2017年,这一年,特斯拉宣布在上海临港建设超级工厂,成为首个在中国独资建厂的外资车企,这一消息震动国内产业界,当外资品牌突破合资股比限制,直接以本地化生产参与竞争,中国新能源汽车产业面临真正的市场化考验,传统合资车企却陷入战略迷茫,大众集团尚未发布MEB平台,丰田还在坚持氢燃料电池路线,本田的电动化进程停留在油改电阶段,他们或许没有意识到,这个看似普通的工厂奠基仪式,正拉开中外品牌在新能源领域正面交锋的序幕。

特斯拉带来的冲击是全方位的,在产品层面,Model3的25万元价格带直接击穿当时国产电动车的价格天花板;在技术层面,Autopilot自动驾驶系统让中国消费者第一次感受到L2+级智能驾驶的魅力;在商业模式层面,直营体系、软件付费、OTA升级等新玩法,颠覆了传统4S店的运营逻辑,更深远的影响在于,它激活了中国新能源汽车的消费市场。

新势力与自主品牌的双线突围

当特斯拉在高端市场掀起电动化风暴时,中国汽车产业正在经历一场深刻的裂变,一边是蔚来、小鹏、理想等造车新势力的狂飙突进,另一边是比亚迪、吉利、长城、奇瑞等自主品牌的战略转型,两种力量虽路径不同,却共同承担起打破合资品牌技术壁垒的历史使命。

传统自主品牌的转型更显厚重,比亚迪发布刀片电池,通过结构创新提升电池体积能量密度,安全性达到针刺不起火的水平,这种“技术积累”策略,让比亚迪在电池、电机、电控领域建立起全产业链优势,吉利推出SEA浩瀚架构,长城打造柠檬纯电平台,这些正向研发的纯电平台,彻底摆脱了油改电的桎梏,更重要的是,自主品牌抓住了政策窗口——双积分政策实施后,合资品牌为满足油耗要求,不得不向自主品牌购买积分,这种“技术反哺”现象,标志着中外品牌的技术位势开始发生逆转。

此时的合资品牌却陷入“战略摇摆期”,大众ID.4X上市遭遇市场冷遇;丰田bz4X定价偏高且配置保守;就连最早布局新能源的别克,其微蓝系列也因产品迭代缓慢逐渐边缘化,数据显示,2021年合资品牌新能源渗透率仅6.8%,而自主品牌已突破30%,当新势力在智能座舱领域引领潮流,自主品牌在三电技术建立优势时,曾经的市场统治者突然发现自己在变革中沦为了追赶者。

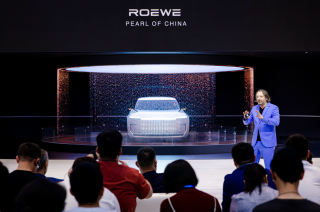

央企觉醒与合资品牌的本土化转身

上汽荣威推出鲸战略、长安发布深蓝品牌、广汽埃安独立运营等动作表明中国汽车产业的“国家队”正在觉醒,这些曾经依赖合资品牌技术的央企正以全新姿态加入竞争:深蓝SL03搭载的iBC数字电池管家技术将电池热失控风险降低至百万分之一;埃安LXPlus续航突破一千公里打破了外资品牌的技术神话等,面对市场份额的持续下滑合资品牌终于痛定思痛开始放下身段虚心学习中国市场的生存法则,大众集团成立软件公司CARIAD中国解决软件本土化难题丰田与比亚迪成立合资公司直接引入中国电池技术本田与宁德时代建立战略合作伙伴关系确保电池供应安全等策略纷纷出台,这些跨国车企开始适应中国市场规则寻求新的发展路径,产品方面大众ID家族销量大幅增长丰田bz系列优化定价后销量翻番别克ElectraE5迅速打开局面等表明合资品牌在电动化智能化方面取得明显进步市场竞争进入深水区技术创新用户体验成本控制成为核心竞争力,同时中外品牌的技术竞争也进入深水区在电池电机智能驾驶等领域展开激烈竞争曾经的追赶者如今已成为全球新能源产业的核心力量,从本土战场到全球舞台的转变正在发生合资品牌的新能源战略已从技术输入转向中国定制+全球输出而中国车企则开启了全球化征程海外市场表现抢眼为中国新能源汽车产业从引进来转向走出去打下了坚实基础,当下的竞争焦点正从单一的产品力比拼升级为生态系统的构建智能座舱的用户体验自动驾驶的技术落地速度车联网服务的生态丰富度成为新的竞争维度中国品牌与合资品牌在数据合规本地化服务全球供应链品牌溢价能力等方面的积累形成了独特的竞争格局,在融合与竞争中定义未来回顾十年竞争史我们清晰看到产业格局的三次重构第一次是特斯拉引发的产品定义权转移第二次是新势力与自主品牌推动的技术话语权更迭第三次是当前正在发生的全球产业版图重塑在这场没有硝烟的战争中只有持续的创新者才能立足长远对于中国品牌而言必须警惕本土优势陷阱当合资品牌真正理解中国市场其百年积累的制造经验全球布局的供应链网络深厚的品牌底蕴依然是强大的竞争壁垒而合资品牌也需明白新能源时代的竞争法则已彻底改变快速的产品迭代敏锐的市场洞察开放的生态合作才是破局关键站在未来的时间节点技术创新用户体验成本控制将成为核心竞争力无论是中国品牌的智能化突围还是合资品牌的电动化补课最终都将指向同一个目标为用户创造更美好的出行体验这场持续十年的竞争或许才刚刚开始而最终的胜者必将是那些真正理解产业变革本质尊重市场规律敬畏用户需求的企业汽车产业百年未有之大变局中中国品牌与合资品牌的竞争本质上是两种产业文明的碰撞与融合从最初的技术追随到现在的并肩前行从本土市场的近身搏斗到全球舞台的战略对垒这段竞争史不仅书写着企业的兴衰荣辱更折射出一个国家汽车产业的转型升级之路当电动化智能化网联化的浪潮席卷全球唯有持续创新者才能在这场产业革命中留下深刻的时代印记。 可以满足您的需求,如有其他问题请继续提问。